檔名:

1472581405431.jpg - (39 KB, 640x360) [

]

名稱:

無名氏 [16/08/31(三)02:23 ID:gbSiGQYI] [

]

No.78654 1推

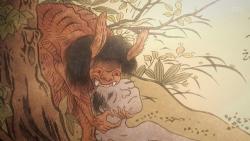

「魍魎」

最早有關於「魍魎」的文字記載應該算是《國語‧魯語》韋昭註:「木石謂山也。或雲夔,一足,越人謂之山繅也。或言獨足魍魎,山精,好學人聲而迷惑人也。」以及《左傳·宣公三年》:「故民入川澤山林,不逢不若。螭魅罔兩,莫能逢之。」

如果從文學結構上來看魯語一開始形容的只是「雲夔」並不是來形容魍魎的,「獨腳魍魎」只是用來形容「雲夔」跟魍魎很相似而已,所以嚴格說起來並沒有直接提到魍魎的形象。而左傳本身也是從別的話題扯到一下而已,不過左傳還有其他同時期的文獻也算是有提到「魍魎」本身跟「山林」跟「水邊」離不開關係。(影響了後期的一些作品常常把它當成水怪。)

但是西元前139年成書的《淮南子》裡所說:「魍魉,狀如三歲小兒,赤黑色、赤目、赤爪、長耳、美髮」。

就直接說明了其形象。而《淮南子》本身又是一本百科類型的書籍,而這本書又相當注重文學修辭,也算是最直接形容出「魍魎」樣貌的文獻。

之後再次出現魍魎已經是好幾百年後的《搜神記》了,但是《搜神記》本身就是一部一直被修改又流傳的神怪小說,所以變化性比較大,而且也已經把「魍魎」寫成是類似水鬼的妖怪了,個人很不喜歡把搜神記拿來參考,常常偏差最大的也是這本書。(也有一說罔兩是水神的一種。)

接下來出現的就是東漢的《說文解字》裡所寫的「罔兩,山川之精物也」,這本書本身嚴格說起來比較像是字典,所以也不算是詳細的的一個描繪,就只是單純表達了「魍魎」是什麼而已,但是值得注意的是,這裡的用字變成了「罔兩」,這邊我個人比較頃向只是文字不同而已,但是要表達的是同意思,畢竟那個時代同一個中文字就有不同國家的寫法。

比較寫意的部份的話,莊周的說法是把「魍魎」指為是影子周圍不清楚的部分,比較像是當成形容詞來使用而不是指一個名詞。

但是到了《本草綱目》以及鳥山石燕(更晚期)的手上,就變成了「喜食人屍肝」徹頭徹尾的水怪了。

如果扣除掉後來近代被加上去的喜歡屍體的要素的話,「魍魎」最初應該被用來指那些,在山中看到不知道是什麼東西的影子的恐懼感,是一個有沒有形體都不知道的東西。接著被擬人化出來後,變成山中的小鬼妖怪,如果單純從《淮南子》來看,可能甚至還更像是「膽小的紅色哥布林」一類的東西。

無名氏: (╬゚д゚)<借! (IcxKRtEg 16/09/03 21:18)